マンタとエイの違いを理解する

外見的特徴の違い

パッと見た感じでは、「あれ?マンタとエイって同じじゃない?」と思ってしまいがちですが、実は細かく見るとけっこう違いがあるんですよ。まず目を引くのがマンタの大きく広がった胸びれ。まるで空を飛ぶ鳥のように、滑らかで優雅な動きを見せてくれるんです。一方のエイは、どちらかというと地面にピタッと張り付いたような平べったいフォルム。尾がスッと長く伸びている種類も多くて、それだけでも印象がだいぶ違います。また顔のつくりにも注目。マンタは正面に向かって突き出た口をしていて、堂々とした印象。一方、エイはお腹側に口があるので、ちょっと控えめな表情に見えるかもしれませんね。

体の構造と機能の違い

体の作りからして、マンタとエイでは住んでいる世界がちょっと違います。マンタは常に泳いでいないと呼吸ができない「ラム通気」と呼ばれるスタイル。広い海の中をスイスイと漂いながら呼吸もしているんですね。反対にエイは、海底にじっとしていることが多く、砂の中に潜って獲物を待ち構えるような生活をしています。そして意外に知られていないのが尾の違い。マンタの尾には毒針がなく、見た目ほど危険ではありませんが、エイの中には尾に鋭い毒針を持っている種類もいるので、うっかり触ってしまうと大変なことになることも。

生息環境と行動

どこに住んでいて、どんなふうに動いているのかも大きな違いのひとつです。マンタは広い海の表層を自由に移動する、いわゆる「回遊型」の生き物。海の青いキャンバスを大きく羽ばたくように泳ぐその姿は、本当に神秘的なんです。ダイバーの間でも人気者で、出会えたらラッキーな存在です。一方でエイは、比較的浅い海や海底の砂地に生息していて、行動もマンタに比べるとおとなしめ。じっと動かずに獲物を待ち伏せするタイプの生き物なので、その違いに気づくと「なるほど、そういうことか」と納得できると思います。

エイの種類を知ろう

イトマキエイの特徴

イトマキエイは、エイの仲間の中でもとても大きな種類で、ぱっと見た感じは「これ、マンタじゃないの?」と思うほどそっくりな姿をしています。ただ、よく観察すると胸びれの先端がくるんと巻いていて、そこがマンタとの大きな違いなんです。この「巻き」が名前の由来にもなっていますね。性格や泳ぎ方にも共通点が多くて、マンタのように水中を優雅に泳ぐ姿が見られますが、行動範囲は意外と狭めで、限られた海域にとどまる傾向があります。そういった意味では、より地域に根ざした暮らし方をしているエイとも言えるかもしれません。

ナンヨウマンタの生態

ナンヨウマンタは、マンタの中でもよく知られた代表選手といえる存在で、その姿の美しさには思わず見とれてしまうほど。大きく広がった胸びれに加えて、背中には白く特徴的な模様があり、個体ごとに模様のパターンが違うのも魅力のひとつです。この模様をもとに個体識別が行われていることもあります。食べ物は主にプランクトンで、海中を泳ぎながら口を大きく開けて取り込む姿はとても印象的。また、群れで泳ぐことも多く、世界中のダイバーたちから人気の的となっています。

アカエイの特性

アカエイは、私たちが比較的目にしやすいエイの一種で、特に浅瀬に多く生息していることが特徴です。体の色が少し赤みを帯びているため「アカエイ」と呼ばれており、その色味が砂浜とよくなじむので、砂にうまく紛れてしまうんです。そのため、うっかり近づいてしまうことも…。実はこのアカエイ、尾の部分に鋭い毒針を持っていて、刺されるととても強い痛みを伴います。見た目はおとなしく見えますが、決して油断は禁物。浜辺や海中で見かけた際には、静かに距離をとって観察するようにしましょうね。

マンタの特徴と生態について

マンタの見た目と体部分

マンタはその大きさにまず圧倒される存在で、なかには全長がなんと7メートル近くにもなる個体もいるんですよ。まるで巨大な鳥が海を舞っているかのように、胸びれが大きく三角形に広がっていて、とてもダイナミックな印象を与えてくれます。そして、マンタの口は頭の正面にどんと構えていて、前に向かって大きく開く構造になっています。これがまた堂々としていて、見る人を惹きつけるんですよね。そしてもうひとつの注目ポイントが「頭鰭(とうき)」と呼ばれる二本の突起。ちょっと角のようにも見えるこの部分、実はプランクトンを取り込むときに水流を誘導する重要な役割を果たしているんです。泳ぐたびにしなやかに動くその姿は、まさに海の優雅な舞姫といったところでしょうか。

マンタの食性とプランクトンの役割

そんな大きな体のマンタですが、意外にも食べているのはとっても小さなプランクトンなんです。口を大きく開けて泳ぎながら、海水ごとプランクトンを取り込み、体内のろ過器官でこし取って栄養にしています。このようなフィルターフィーダーと呼ばれる食べ方をする生き物は、海洋環境のバランスにとって非常に大切な存在。というのも、プランクトンは海の食物連鎖の基盤ですから、それを効率よく食べることで海の栄養循環に貢献しているんですね。ただその分、水質や気候変動の影響を受けやすく、食べ物が減るとすぐに影響が出てしまうデリケートな一面もあります。

マンタと人間の関係

マンタと人間との関わりには、癒しと課題の両面があります。多くのマンタは人間に対して警戒心が薄く、むしろ興味を持って近づいてくる個体もいるほど。ダイビング中に、真横を悠然と通り過ぎるマンタに出会えたときの感動は、言葉では表せないほどです。ただ、そうした人気ゆえに、観光による過度な接触や、漁の対象として乱獲されるケースも問題になっています。特にヒレを目的とした捕獲などは深刻な問題です。だからこそ、私たちができることは、彼らを静かに見守り、自然の一部として尊重しながら接すること。持続可能な観察と保護への意識を、これからも大切にしていきたいですね。

エイの生態と特性

エイの毒と危険性

エイの中には、尾の先に鋭い毒針を持っている種類が多く存在していて、うっかり刺されてしまうと強い痛みや腫れ、さらには発熱やしびれなどの症状が出ることもあります。特に浅瀬や海岸付近では、砂に体をうまく隠してじっとしていることが多いため、気づかずに近づいてしまうケースが後を絶ちません。海水浴や磯遊びの際には、足元を意識して歩いたり、サンダルやマリンシューズを履くなど、ちょっとした心がけで予防できることもあるんです。もちろん、見かけたら無理に触ったりせず、静かにその場を離れるのが一番。自然の生き物とは、適度な距離を保って付き合っていくことが大切ですよ。

エイとマンタの仲間

実はマンタもエイも、「トビエイ目」という同じ分類に属しているため、広い意味では“親戚”のような関係なんです。でも、進化の過程でそれぞれ違う道をたどってきたので、生態や行動、そして見た目にもいろんな違いがあるんですよ。たとえば、マンタは回遊性でプランクトンを食べる一方で、エイは海底に住んで貝類や小魚を捕食するなど、暮らし方にかなり差があります。ですので、同じグループとはいえ、それぞれの個性を理解して接することが大事ですね。

エイの観察ポイント

エイを観察する際には、まず砂地をよーく観察してみましょう。まるで地面の一部のようにぴったりと砂に身をひそめていることが多いので、最初はなかなか見つけづらいかもしれません。でも、よく目を凝らすと、目だけがちょこんと出ていたり、ヒレの端がちょっと動いたりしていることがあります。見つけたら、興奮して近づきすぎないように注意。特に尾の部分には毒針がある可能性があるので、ゆっくり静かに距離を保って観察しましょう。こうした丁寧なアプローチが、安全で楽しい観察体験につながりますよ。

マンタとエイを見分ける方法

水族館での観察

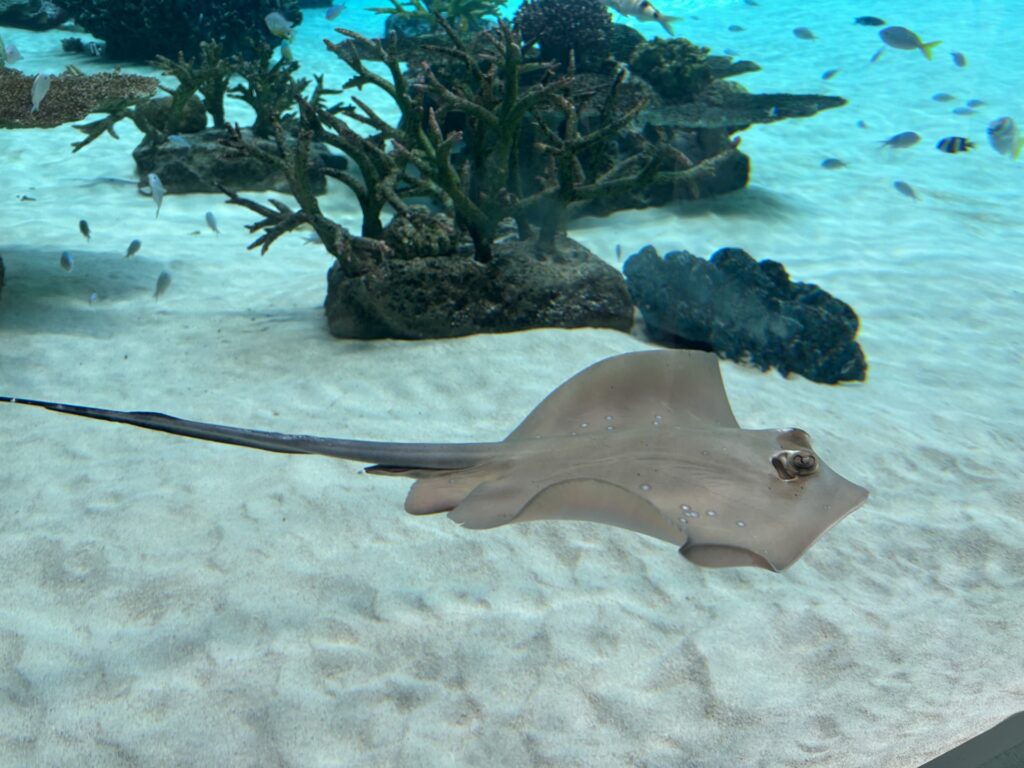

水族館って、実はマンタとエイの違いをじっくり観察できるとってもありがたい場所なんです。野生ではなかなか出会えなかったり、遠くからしか見られなかったりしますが、水族館なら目の前でゆっくり泳ぐ姿を見比べることができます。特に注目してほしいのが、胸びれの形や動き、そして口の位置。マンタは前方に大きな口を持ち、翼のように胸びれを広げて泳ぐ姿が印象的。一方のエイは、口が腹側にあって、胸びれもより平べったい印象なんですよ。また尾の長さや形状も要チェック!毒針の有無なども説明パネルで紹介されていることが多いので、観察と合わせて情報もしっかり確認すると、理解がグッと深まります。

ダイビングでの見分け方

海に潜ってマンタに出会えたときの感動って、本当に言葉にできないくらい特別なんです。遠くからでもその大きさと優雅な泳ぎ方で「あ、マンタだ!」とすぐにわかるくらいの存在感。一方、エイは海底にぴったりと身をひそめていることが多く、最初は見逃してしまいそうなほど地味。でもよく見ると、ゆっくりとヒレを動かしたり、砂を舞い上げて泳ぎ出す瞬間があったりして、動きにも個性があるんですよ。マンタは水中を優雅に舞い、エイは海底で静かに過ごす。そんな対照的な行動の違いに気づけるのも、ダイビングの醍醐味ですね。

スポットごとの違い

マンタとエイ、それぞれが好む海域にも特徴があります。たとえば、マンタは外洋性で沖縄の石垣島や慶良間諸島、さらにはパラオやモルディブといった有名なダイビングスポットでよく見かけます。透明度の高い海で大きな群れをなして泳ぐ姿は圧巻です。一方、エイは比較的浅瀬や砂浜の近くなど、海底に隠れやすい場所を好む傾向があります。湘南の海岸や南紀白浜、伊豆の浅瀬などでも姿を見ることができます。旅行やダイビングを計画する際には、それぞれの生息環境に合わせたスポット選びをすることで、より確実に出会えるチャンスが広がりますよ。

マンタとエイの魅力

両者の生物学的役割

マンタとエイ、それぞれが海の中で担っている役割はまさに“縁の下の力持ち”といえる存在です。マンタは主に海の表層を泳ぎながら、小さなプランクトンをろ過して食べています。この行動によって、海中の栄養分を循環させ、プランクトンのバランスを整える役目を果たしています。いわば、海の掃除屋さんのような役割ですね。一方でエイは、海底に潜んで貝類や甲殻類、小さな魚などを捕食することで、底生生物の個体数をコントロールしています。こうして、海の上と下の両方から生態系のバランスを支えてくれているんです。どちらか片方がいなくなってしまうと、食物連鎖のバランスが崩れてしまうこともあるので、どちらも本当に欠かせない存在なんですよ。

今後の保護の必要性

マンタやエイは、私たちが思っている以上に人間の活動に影響を受けやすい生き物です。特にマンタは、その大きく美しい姿から観光資源としても注目される反面、ヒレを狙った乱獲の対象になってしまうケースも後を絶ちません。また、エイについても、海岸開発やレジャーの増加によって生息地が脅かされることがあり、人との接触が増えることでストレスを感じやすくなっていると言われています。こうした背景をふまえて、保護活動やルールづくりが求められているんですね。私たち一人ひとりが、「見る側」としてのマナーや意識を持つことで、彼らとの共存がよりよい形で実現できるのではないでしょうか。

海の生態系を考える

マンタとエイの違いに触れてみると、改めて「海ってこんなに多様で奥が深いんだなぁ」と感じさせられますよね。それぞれがまったく違う暮らしをしていながら、海の中で見事に共存している姿は、自然界の絶妙なバランスの象徴とも言えます。だからこそ、こういった生き物たちに興味を持ち、知ろうとする気持ちが、私たちにできる自然保護の第一歩なのかもしれません。美しい海とその仲間たちを未来へつなぐためにも、日常の中でできる小さな行動から始めていきたいですね。

まとめ

マンタとエイ、一見するとそっくりに見えるかもしれませんが、実際にはその違いはとても奥深くて、知れば知るほど興味が湧いてくる存在なんです。胸びれの形や泳ぎ方、口の位置、生息環境や食性、さらには人との関わり方まで、それぞれが独自の進化を遂げてきた結果が今の姿に表れています。特に水中での動きや観察ポイントを知っていると、ただ「見た」という経験から、「知って見る」楽しさに変わってくるんですよ。これから海を訪れる機会があれば、ぜひ今回学んだことを思い出しながら、ゆっくりと彼らの姿を観察してみてください。そうすることで、より豊かで印象的な海の時間が過ごせるはずです。